最近網(wǎng)絡(luò)上有一篇熱帖-----《虛擬化,一個(gè)時(shí)代的落幕》,大有“蒼天已死,黃天當(dāng)立,歲在甲子,天下大吉”的意思。細(xì)細(xì)算來,從上世紀(jì)60年代,IBM劃時(shí)代的推出基于大型機(jī)的虛擬化,到今天也差不多一個(gè)甲子了,是不是真的虛擬化已死,黃天當(dāng)立?讓我們嘗試著透過層層迷霧,揭開虛擬化的謊言與真相。

謊言1:數(shù)據(jù)中心全面上云,虛擬化靠邊站

要搞清楚這個(gè)問題,先要回顧一下虛擬化的技術(shù)內(nèi)涵和發(fā)展歷程。通常,我們說虛擬化,包含三個(gè)部分,即計(jì)算虛擬化、存儲(chǔ)虛擬化和網(wǎng)絡(luò)虛擬化。其中計(jì)算虛擬化發(fā)展的歷史最長(zhǎng),可以追溯到1959年,牛津大學(xué)的計(jì)算機(jī)教授,克里斯·托弗在國(guó)際信息處理大會(huì)上發(fā)表了一篇名為《大型高速計(jì)算機(jī)中的時(shí)間共享》(Time Sharing in Large Fast Computer)的學(xué)術(shù)報(bào)告,他在文中首次提出了 “虛擬化” 的基本概念,這篇文章也常被認(rèn)為是云技術(shù)的鼻祖。存儲(chǔ)虛擬化出現(xiàn)的時(shí)間較晚,1987 年,加州大學(xué)伯克利分校提出的RAID(Redundant Array of Independent Disk)技術(shù),將多塊硬盤通過硬件或軟件方式結(jié)合成虛擬的單塊大容量的磁盤來使用,可以認(rèn)為是存儲(chǔ)虛擬化的起源。網(wǎng)絡(luò)虛擬化則完全是為了應(yīng)對(duì)云計(jì)算的快速發(fā)展,當(dāng)集群規(guī)模達(dá)到一定程度后,傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),不夠靈活,管理復(fù)雜,SDN(Software Defined Network)即應(yīng)運(yùn)而生。由此可以看到,自始至終,虛擬化都是云的基礎(chǔ)性技術(shù),沒有好的虛擬化就沒有好的云基礎(chǔ)設(shè)施。

如果說虛擬化數(shù)據(jù)中心和云有所區(qū)別的話?首先是業(yè)務(wù)視角不同,虛擬化更多是從管理員視角提供資源管理和運(yùn)維能力,由管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)放,強(qiáng)調(diào)集中管控;云則是從租戶視角來進(jìn)行資源申請(qǐng)和服務(wù)部署,強(qiáng)調(diào)分權(quán)管理,互不干擾。其次是商業(yè)模式不同,虛擬化服務(wù)于內(nèi)部運(yùn)營(yíng),通過統(tǒng)籌資源,自動(dòng)運(yùn)維,來降低企業(yè)IT系統(tǒng)的運(yùn)行成本;云則是服務(wù)于海量的、彈性的外部租戶,通過資源共享、彈性伸縮、計(jì)量計(jì)費(fèi)來實(shí)現(xiàn)IT資源的商業(yè)變現(xiàn)。最后是解決的客戶痛點(diǎn)不同,虛擬化的本質(zhì)是提升IT資源的使用效率,提供的是Iaas層的能力;云則更多關(guān)注客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的困境,通過引入大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù),以Paas和Saas服務(wù)的方式提供給客戶。

而且我們也看到隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入,對(duì)于虛擬化提供商也提出了新的要求,包括租戶管理、服務(wù)化改造、多云管理等,頭部的廠商如VMware、Nutanix也紛紛推出了支持多租服務(wù)化和混合云的解決方案。對(duì)于政企客戶,可以選擇先建一個(gè)虛擬化資源池,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展逐步迭加能力,是一種做加法的建設(shè)模式;也可以選擇全面上云,再根據(jù)自己的需求,裁剪不需要的能力,是一種做減法的建設(shè)模式。本質(zhì)上虛擬化和云都是IT基礎(chǔ)設(shè)施一種建設(shè)模式,各有場(chǎng)景,將長(zhǎng)期并存,共同服務(wù)于政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

真相1:虛擬化技術(shù)是云的基石,虛擬化數(shù)據(jù)中心和云各有場(chǎng)景,將長(zhǎng)期并存。

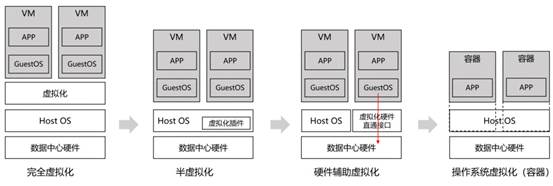

虛擬化技術(shù)發(fā)展歷程

謊言2:虛擬化是落后技術(shù),將為容器所替代

虛擬化,或者說是計(jì)算虛擬化,在x86時(shí)代得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。最早出現(xiàn)的是完全虛擬化,即在HostOS的基礎(chǔ)上,迭加一個(gè)HyperVisor層,以純軟件的VMM模擬完整的底層硬件,包括CPU、內(nèi)存、時(shí)鐘、外設(shè)等,這樣GuestOS及之上的應(yīng)用,不需要做任何適配就可以在虛擬機(jī)上運(yùn)行。帶來的問題是,所有指令都需要軟件轉(zhuǎn)換,VMM 的設(shè)計(jì)會(huì)比較復(fù)雜,系統(tǒng)整體性能受到影響。

為了解決性能問題,出現(xiàn)了半虛擬化,半虛擬化是一種通過修改 Guest OS 部分訪問特權(quán)狀態(tài)的代碼,以便直接與 VMM 交互的技術(shù),部分硬件接口以軟件的形式提供給 Guest OS。這樣做可以提升虛機(jī)性能,帶來的問題是GuestOS必須進(jìn)行適配,甚至運(yùn)行在虛擬機(jī)中的應(yīng)用程序也需要修改,不能直接運(yùn)行于HostOS之上。

因此,硬件輔助虛擬化技術(shù)得到發(fā)展,這個(gè)技術(shù)方向是由芯片廠商大力倡導(dǎo)的,Intel-VT(Intel Virtualization Technology)和 AMD-V 是目前 x86 平臺(tái)上可用的兩種硬件輔助虛擬化技術(shù),華為的鯤鵬-V是基于ARM技術(shù)的硬件輔助虛擬化。硬件輔助虛擬化最大的優(yōu)勢(shì)是由CPU來提供虛擬指令,不需要VMM來進(jìn)行捕獲和轉(zhuǎn)換,可以極大提升虛擬化的性能,同時(shí)又能具有全虛擬化隔離硬件差異,GuestOS和應(yīng)用無需適配的優(yōu)勢(shì),是虛擬化目前的主流。

但是,虛擬化仍然是GuestOS和HostOS兩層架構(gòu),比較重型,無法應(yīng)對(duì)一些敏捷的、需要快速發(fā)布、快速部署的業(yè)務(wù),尤其是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),因此操作系統(tǒng)虛擬化,也就是容器技術(shù),應(yīng)運(yùn)而生。操作系統(tǒng)虛擬化是一種在服務(wù)器操作系統(tǒng)中使用的、沒有 VMM 層的輕量級(jí)虛擬化技術(shù),內(nèi)核通過創(chuàng)建多個(gè)虛擬的操作系統(tǒng)實(shí)例(內(nèi)核和庫(kù))來隔離不同的進(jìn)程(容器),不同實(shí)例中的進(jìn)程完全不了解對(duì)方的存在。

容器技術(shù),也就是操作系統(tǒng)虛擬化,打掉了GuestOS,整個(gè)系統(tǒng)棧更扁平,因此也更加輕量,效率更高。因此有人提出,是不是虛擬化應(yīng)當(dāng)完全走向容器?

這個(gè)觀點(diǎn)有失絕對(duì),首先,容器技術(shù)出現(xiàn)的大背景是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),需要快速迭代,快速發(fā)布,是典型的敏態(tài)業(yè)務(wù),但是大量的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),更關(guān)注運(yùn)行時(shí)的穩(wěn)定性、可靠性、安全性,屬于穩(wěn)態(tài)業(yè)務(wù),虛擬化更有優(yōu)勢(shì)。其次,目前大部分業(yè)務(wù)沒有做容器化改造,已經(jīng)進(jìn)行容器化改造的很多傳統(tǒng)業(yè)務(wù),除了架構(gòu)更加復(fù)雜,也沒有看到太多客戶價(jià)值,在一定的時(shí)期內(nèi),沒有必要改弦更張。從虛擬化到容器有較高的學(xué)習(xí)成本,大部分企業(yè)的IT人員,首要的是保證企業(yè)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行,根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展和場(chǎng)景的需要,選擇傳統(tǒng)虛擬化或者容器技術(shù),而且現(xiàn)在主流的技術(shù)提供商,如VMware、OpenShift都提供了虛機(jī)、容器雙棧的技術(shù),可以讓客戶自由的選擇,完全沒有必要技術(shù)焦慮。

真相2:容器也是虛擬化技術(shù)的一個(gè)門類,兩者的應(yīng)用場(chǎng)景不同,沒有必要技術(shù)焦慮。

主流計(jì)算虛擬化技術(shù)架構(gòu)對(duì)比

謊言3:虛擬化只適合通用應(yīng)用,無法支持關(guān)鍵應(yīng)用

這個(gè)誤讀來自于對(duì)虛擬化的刻板印象——虛擬化就是需要指令轉(zhuǎn)化,資源消耗大,性能和可靠性存在隱患,不能支持關(guān)鍵應(yīng)用。誠(chéng)然,過去的虛擬化較多的承載一些桌面云、辦公OA系統(tǒng)、企業(yè)網(wǎng)站等相對(duì)通用,對(duì)性能和穩(wěn)定要求相對(duì)較低的應(yīng)用。但是隨著虛擬化技術(shù)的發(fā)展,如前文所述的硬件輔助虛擬化,解決了從應(yīng)用到CPU之間的性能損耗;Intel和華為主導(dǎo)的NoF+標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,通過SPDK實(shí)現(xiàn)跨層直通,進(jìn)一步解決了應(yīng)用到外部存儲(chǔ)之間的數(shù)據(jù)訪問性能,使得虛擬化能夠和高可靠、高性能的外部存儲(chǔ)結(jié)合起來,提供確定性的SLA,越來越多關(guān)鍵應(yīng)用如企業(yè)的設(shè)計(jì)平臺(tái)、證券的交易系統(tǒng)、醫(yī)院的HIS系統(tǒng)開始部署在虛擬機(jī)之上。

虛擬化的優(yōu)勢(shì)是資源利用率高,能夠方便的進(jìn)行共享,又著重改進(jìn)了性能和可靠性,進(jìn)一步拓展了虛擬化的應(yīng)用場(chǎng)景,體現(xiàn)出了旺盛的生命力。

真相3:虛擬化改進(jìn)了性能和可靠性,在支持好通用應(yīng)用的基礎(chǔ)上,逐步走向關(guān)鍵應(yīng)用。

謊言4:虛擬化是純軟件,和硬件沒有關(guān)系。

前文已經(jīng)提到過硬件輔助虛擬化,足夠說明虛擬化不止是軟件,需要關(guān)注軟件與硬件的協(xié)同和互補(bǔ)。我們還應(yīng)當(dāng)看到超融合,這是虛擬化的一個(gè)十分重要的應(yīng)用場(chǎng)景,通過虛擬化軟件定義超融硬件,以軟硬一體的方式來進(jìn)行一站式部署,逐步成為虛擬化的主流部署方式。

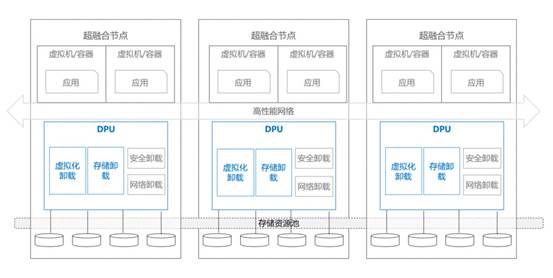

當(dāng)前,超融合有一個(gè)明顯的趨勢(shì),就是走向?qū)S玫某诤嫌布?/b>Cisco的HyperFLex,就定義了四種超融合節(jié)點(diǎn),包括面向單純計(jì)算的UCS系列硬件,和面向存算均衡的混合節(jié)點(diǎn),以及面向高性能場(chǎng)景的全閃存+NVMe的節(jié)點(diǎn),以及面向邊緣的的節(jié)點(diǎn)。HPE的Nimble和EMC VxRail也定義了一系列的超融合專屬硬件。值得注意的還有DPU卡,作為近期的熱點(diǎn)——DPU讓超融合通過可組合的方式發(fā)揮專用硬件的優(yōu)勢(shì)。DPU是數(shù)據(jù)處理單元,其目標(biāo)是將CPU從單調(diào)且重復(fù)的數(shù)據(jù)處理中解放出來,他是超融合架構(gòu)的數(shù)據(jù)中樞:DPU與盤框的組合,將存儲(chǔ)虛擬化的能力卸載到DPU,可實(shí)現(xiàn)完全無CPU的存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn);DPU與CPU結(jié)合,卸載計(jì)算虛擬化的能力,可以實(shí)現(xiàn)完全無盤的計(jì)算節(jié)點(diǎn);DPU和DPU之間可以通過卸載網(wǎng)絡(luò)虛擬化實(shí)現(xiàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)互通和流動(dòng),讓每顆CPU都能像訪問本地盤一樣,訪問所需要的數(shù)據(jù),消除了原有的跨節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)瓶頸。VMware的Monterey項(xiàng)目一直致力于孵化DPU技術(shù),在最近的VxRail8.0中,已經(jīng)支持將EXSi自動(dòng)部署于DPU,實(shí)現(xiàn)對(duì)虛擬化層的卸載,為整個(gè)超融合系統(tǒng)提供更高的性能。

因此,我們談到虛擬化技術(shù),不應(yīng)該只想到軟件,還要關(guān)注虛擬化軟件與硬件的協(xié)同和互補(bǔ),關(guān)注全棧的基礎(chǔ)設(shè)施能力,虛擬化本質(zhì)是數(shù)據(jù)中心軟件和硬件的粘合劑。

真相4:虛擬化不止軟件,還要關(guān)注硬件,關(guān)注全棧能力,虛擬化是數(shù)據(jù)中心軟件和硬件的粘合劑。

基于DPU的超融合基礎(chǔ)設(shè)施

謊言5:虛擬化只能支持小規(guī)模數(shù)據(jù)中心,無法應(yīng)用于中大型數(shù)據(jù)中心

的確,對(duì)于小規(guī)模數(shù)據(jù)中心,虛擬化極輕極簡(jiǎn),是主流選擇,但是并不意味著虛擬化不能應(yīng)用于大型數(shù)據(jù)中心。

從技術(shù)架構(gòu)上看,數(shù)據(jù)中心虛擬化合包含四個(gè)部分,即計(jì)算虛擬化、存儲(chǔ)虛擬化、網(wǎng)絡(luò)虛擬化和運(yùn)維管理平臺(tái)。這其中計(jì)算虛擬化和存儲(chǔ)虛擬化支持的規(guī)模取決與廠商的軟件能力,目前主流廠商使用分布式架構(gòu)提供上千節(jié)點(diǎn)的支持能力并不鮮見。VMware的vSAN之所以限定在64節(jié)點(diǎn),更多的是一種商業(yè)考慮而非技術(shù)約束。網(wǎng)絡(luò)虛擬化即SDN,則更是為大型數(shù)據(jù)中心所生,一般中小型數(shù)據(jù)中心反而很難應(yīng)用SDN的能力。

唯一的瓶頸在于運(yùn)維管理平臺(tái),對(duì)于大型數(shù)據(jù)中心除了普通的設(shè)備管理和日常運(yùn)維,更重要的是服務(wù)提供,這部分能力隨著運(yùn)維管理平臺(tái)發(fā)展成為兼顧管理員視角和租戶視角的私有云管平臺(tái)也能得到解決。因此,虛擬化支持中大型數(shù)據(jù)中心不是一個(gè)技術(shù)問題。

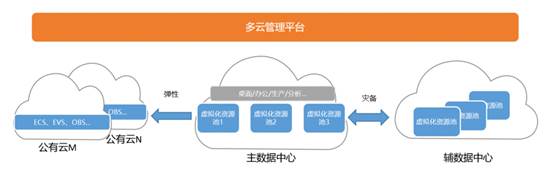

事實(shí)上,在中大型數(shù)據(jù)中心中已經(jīng)分布著為數(shù)不少的虛擬化資源池,如桌面云資源池、辦公資源池、視頻處理資源池,這些資源池在以前被認(rèn)為是一個(gè)一個(gè)的小煙囪,必欲用云統(tǒng)一收編為后快,但是隨著多云技術(shù)的出現(xiàn),隨著越來越多企業(yè)意識(shí)到,使用同一朵云,必然會(huì)帶來設(shè)備商綁定、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、數(shù)據(jù)權(quán)屬等一系列問題,開始考慮引入多云——既有自有云,又有公有云,還有廣泛的虛擬化資源池,使用多云管理平臺(tái)統(tǒng)一管理起來,掌握IT基礎(chǔ)設(shè)施的主動(dòng)權(quán)。從多云的視角看,虛擬化資源池就是數(shù)據(jù)中心的一部分,客戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的要求,廠商的能力,商務(wù)的情況,自由的進(jìn)行選擇和組合。

真相5:虛擬化將長(zhǎng)期在中大型數(shù)據(jù)中心中占有一席之地。

基于多云架構(gòu)的企業(yè)數(shù)據(jù)中心

關(guān)于虛擬化,有太多誤讀和誤解,但是回歸技術(shù)本身,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)他仍然是一個(gè)快速發(fā)展和產(chǎn)生突破的技術(shù)方向;回歸業(yè)務(wù)邏輯,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)他仍然是廣大客戶的真實(shí)訴求和務(wù)實(shí)選擇。不識(shí)廬山真面目,只緣身在此山中。事實(shí)是虛擬化已經(jīng)無處不在,既是公有云的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),又是廣大企業(yè)IT客戶的可靠拍檔,以至于大家忽略了他的存在,忽略了他才是數(shù)據(jù)中心的根技術(shù),忽略了他一直扮演著數(shù)據(jù)中心軟硬件之間的粘合劑,忽略了他才是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要夯實(shí)的第一公里,需要我們長(zhǎng)期的研究、積累和發(fā)展。

京公網(wǎng)安備 11010802036102號(hào)北京金支點(diǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司保留所有權(quán)利 | Copyright ? 2005-2025 Beijing Golden Point Outsourcing Service Co., Ltd. All Rights Reserved.

京公網(wǎng)安備 11010802036102號(hào)北京金支點(diǎn)技術(shù)服務(wù)有限公司保留所有權(quán)利 | Copyright ? 2005-2025 Beijing Golden Point Outsourcing Service Co., Ltd. All Rights Reserved.